出汗越多越减脂?科学“夏练三伏”,高温运动安全指南

“冬练三九,夏练三伏”的古训,道出了坚持运动的重要性。夏季气温攀升,人体基础代谢率确实会小幅提升,运动时的能量消耗效率更高,脂肪动员也相对积极。这似乎为减脂塑形提供了“黄金窗口”,许多人跃跃欲试,渴望在这段日子里加大运动强度,加速甩掉多余体重。

然而,热浪滚滚之下,运动这把“双刃剑”的锋芒也更为锐利。 高温环境运动,稍有不慎便会伤身:脱水、中暑、心血管负担等风险。

更重要的是,很多人存在一个误区:认为运动强度越大、运动量越大,效果就越好,越有益健康。 尤其在追求快速减脂时,更容易盲目上强度。殊不知,爆发性的、超出自身承受能力的剧烈运动,反而可能造成血压急剧升高、心率过快、心肌缺血缺氧,甚至在高温环境下诱发严重的心血管意外。

如何判断适合自己的运动强度?

心率是关键指标!

通过监测心率,我们可以相对客观地判断运动是否在安全有效的范围内,避免“过犹不及”。

最大心率估算值 (HRmax) = 220 - 年龄

中高强度有氧运动的目标心率区间 = HRmax × 60% ~ 85%

示例:

一位30岁健康成年人

HRmax ≈ 220 - 30 = 190 (次/分钟)

目标心率区间 ≈ 190 × 0.6 ~ 190 × 0.85 = 114 ~ 162 (次/分钟)

这个公式(220-年龄)因其简单易记而被广泛传播和应用,对于大多数健康成年人进行一般性健身活动,它能提供一个大致的参考范围。对于老年人、高水平运动员或有心血管风险因素的人群,其准确性会下降,请在运动医学医生的指导下进行科学锻炼。

如何在高温下安全挥洒汗水?

掌握这些科学策略至关重要:

-

“避”字当先,择时而行:

图片来源网络

-

黄金时段: 清晨5-7点或日落后气温显著回落时。

-

严格规避: 上午10点至下午4点,尤其高温红色/橙色预警发布时,果断选择室内或暂停。

-

灵活调整: 关注实时体感温度与湿度(湿度高时体感温度更甚),随时调整计划。

-

-

“补”是关键,水分+电解质:

图片来源网络

-

运动前2小时: 提前补充约500ml水或含电解质的运动饮料,打好基础。

-

运动中: 每15-20分钟补充150-200ml水分。超过1小时或大量出汗时,选择含电解质(钠、钾)的饮品,避免纯水稀释血钠引发“水中毒”。

-

运动后: 持续少量补充,直至尿液恢复淡黄色。体重每下降0.5公斤,至少补充500ml液体。

-

-

“调”整强度,量力而为:

-

主动降档: 高温下,自觉将强度降低至平时的70%-80%。跑步者可减速,力量训练者减组数或重量。

-

倾听身体: 一旦出现头痛、恶心、心慌、肌肉无力或抽筋,立即停止运动! 这是身体发出的求救信号。

-

循序渐进: 初适应者从短时低强度开始(如20分钟快走),逐步延长,给身体1-2周适应期。

-

-

“防”护到位,装备助力:

-

透气防晒: 选择浅色、轻质、吸湿速干的衣物(如聚酯纤维)。宽檐帽、UV400太阳镜必备。

-

高倍防晒: SPF30+、PA+++的防晒霜,运动前20分钟涂抹,每2小时或大量出汗后补涂。

-

通风环境: 优先选择有空调或良好通风的室内场馆。若在户外,寻找树荫覆盖区域。

-

-

识别热射病,争分夺秒!

若运动中出现以下任一症状,需高度警惕热射病:-

核心体温超过40℃(摸皮肤可能异常灼热或干燥)

-

意识模糊、胡言乱语、抽搐甚至昏迷

-

停止出汗(严重时皮肤可能干燥发烫)

-

心跳极快而微弱

立即行动:拨打急救电话!同时快速将患者移至阴凉处,脱去多余衣物,用冷水(冰水更佳)浇淋全身或浸泡,并持续扇风,全力降温直至专业救援到达。

-

高温运动带来的额外热量消耗,主要源于身体为维持体温平衡所做的“额外功”,并非脂肪分解效率的质变飞跃。安全、可持续的减脂,核心仍在于科学饮食与规律适度的运动结合。

“夏练三伏”的智慧,在于尊重自然规律,顺势而为。炎热不是运动的阻碍,而是需要更谨慎应对的挑战。掌握科学方法,避开高温陷阱,安全地挥洒汗水,才能真正在夏日里收获健康与活力,让运动的“双刃剑”只留锋芒,不惹伤痕。

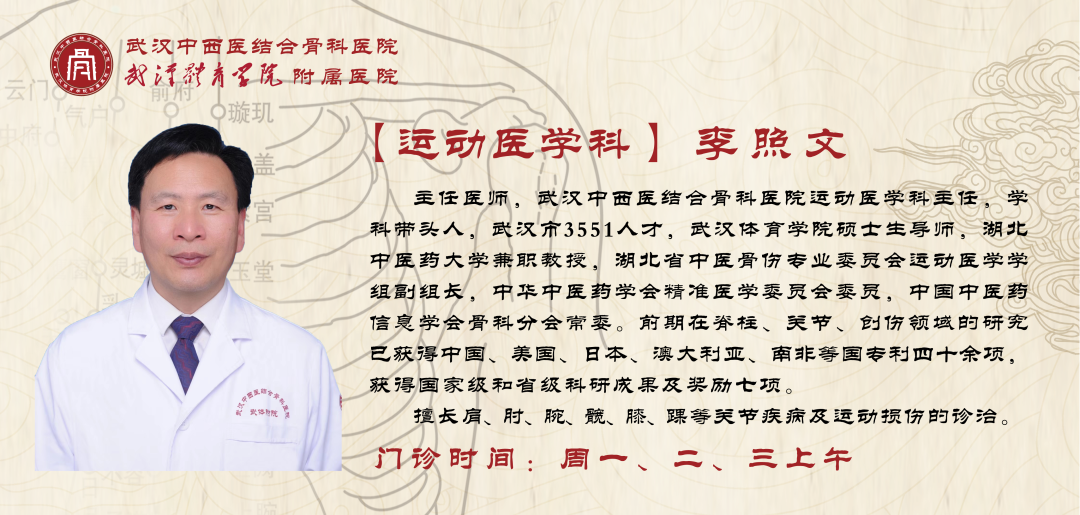

Expert Business Card